住職レター 令和6年11月号

夏が終わったら急に温度が下がり秋の短さを感じます。11月上旬には曹洞宗岡山県宗務所婦人会の役員研修会で鳥取県琴浦町の曹洞宗清元院さまを訪ねました。清元院のご住職は私の大学の同級生です。久しぶりに会える楽しみもあり、運転手兼カメラマンとして同行しました。 清元院さまは、「仏教もお寺もお坊さんも生きている人のためにあるもの」「縁をつなぎ、心を届ける寺」をモットーに、葬儀や法要だけでなく、写経・写仏・切り絵の会、座禅会、お寺ヨガ、お地蔵さま作り教室、はすとも、お大師講、月明り茶会など、ありとあらゆる活動をとおして、人が集まるお寺を目指しておられます。その取り組みは『みんなに喜ばれるお寺33実践集(興山舎)』という本にも掲載されました。法話やお寺の案内をしていただいたあとは、ご住職と奥様、お母さまもご一緒に書院(カフェ)で食事をし、お茶を飲みながら語り合い、楽しいひと時を過ごしました。同じ宗派、同級生ということもありますが、たくさんの刺激を受けて帰りました。鳥取は冬の様に寒かったですが、会員さまたちもとても楽しそうで良い研修旅行でした。

翌週は高梁総合文化会館で檀信徒集会でした。今年は研修に先駆けて、梅花講員による梅花(御詠歌)のお唱えがありました。梅花講員の数は年々減少の一途をたどっており、ここ数年も休講が相次いでいます。梅花の存在を檀信徒の皆さまに広く知っていただくための試みだということですが、総勢90余名が一斉にお唱えする様はとても迫力があり、梅花の良さが伝わったものと思います。

講演は東京都の正覚寺ご住職の山田悠光老師による「生かされている今 曹洞宗尼僧の歴史と我があゆみ」と題してお話していただきました。山田老師はカトリックのシスターから改宗して青山俊董老師の元で得度をし、愛知専門尼僧堂やアメリカやヨーロッパの禅センターで修行を重ね、駒澤大学、大学院で勉強されるという特異な経歴の尼僧さまです。曹洞宗の尼僧の歴史からご自身の体験までをわかりやすくお話くださり興味深く拝聴しました。

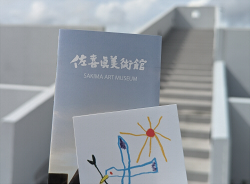

11月半ばには妻が沖縄に行くので、以前私が祖門会の研修で訪れた佐喜眞美術館を勧めました。ここは米軍普天間基地に隣接する立地にあり、美術館のテーマは「生と死」「苦悩と救済」「戦争と人間」です。丸木位里・俊夫妻が描いた『沖縄戦の図』は迫力があり、リアルな戦争のむごたらしさを訴えかけてきます。美しいだけではない沖縄の側面を感じられる場所だと思います。来年の梅花全国大会は沖縄で開催されます。大会が開かれる5月15日は奇しくも沖縄本土復帰記念日にあたります。また、日本復帰記念事業として1975年に開催された沖縄国際海洋博覧会からちょうど50年です。梅花と共に平和を考えるそんな大会になるのだろうと思っています。

|